※ 개인적인 호기심으로 해본 장난질이며, 절대로 전문적인 지식으로 쓰는 글이 아님을 밝힙니다.

커피가 손안의 도구라고는 할 수는 없겠지만 제정신을 차릴 수 있게 해주는 유용한 음료이기에 손안의 도구로 분류하여 시답잖은 이야기를 시작해본다. 몇 해 전 강릉으로 여행을 다녀왔다. 커피로 유명한 도시여서 그런지 여기저지 유명한 카페가 많았다. 그중에서도 테라로사 커피공장이 특히 인상적이었는데 분위기가 아기자기하기도 했지만 카페 곳곳에 커피나무가 여기저기 놓여 있어서 커피전문점의 포스를 온몸으로 풍겨줬다. 기념품으로 작은 커피 묘목도 팔고 있어서 하나 사다가 키워볼까 싶은 마음이 동했다. 하지만 집까지 거리도 멀고 판매하는 묘목은 크기가 너무 작아 언제 꽃이라도 볼 수 있을지 모르는 일이었다. 결국 강릉에서 커피나무 구매는 포기하고 집으로 향하는 무거운 발걸음을 옮겼다.

그래서 집에 돌아와 커피나무를 사기 위해 화훼단지에 갔다. 열매가 달려있는 나무가 그렇지 않은 나무보다 약 1.5배 비싸기도 했고, 내 힘으로 키우지 않은 커피 열매가 무슨 소용인가 싶어 열매도, 꽃도 없는 커피나무를 집으로 데려왔다. 그렇게 약 2년이 지나고 작년 6월 드디어 커피나무에 꽃이 얼굴을 내밀었다.

베란다는 자연적으로 수분이 되기가 쉽지 않은 환경이어서 붓으로 일일이 꽃가루를 날라다 묻혀주었다. 정성에 보답이라도 해주듯이 열매가 맺기 시작했고 올해 3월 말이 되어서야 슬슬 열매가 빨갛게 익기 시작했다.

빨갛게 익은 커피 체리를 따서 세척한 뒤 1주일 정도 말렸다가 1차로 과육을 벗겨준다. 과육을 벗겨낸 콩을 1주일 정도 더 말리면 '파치먼트'라고 불리는 껍질을 까기 적당한 상태가 된다. 이 파치먼트를 까지 않고 그대로 로스팅한 다음 까는 경우도 있다고 한다. 대량 생산하는 커피는 당연히 기계로 탈곡 과정에서 파치먼트를 제거하겠지만 나에게 그런 기계가 있을 리도 없고 오로지 손으로 일일이 까는 방법밖에 없다. 오늘 소개하는 모든 과정 중에 파치먼트 까기가 가장 힘든 작업이었다. 그렇게 파치먼트까지 까고 나면 드디어 '생두'를 얻을 수 있다. 마르지 않은 생두는 약간 노르스름한 색을 띠고 있으며 '실버스킨'이라는 얇은 막이 있다. 파치먼트를 제거하는 과정에서 간간히 실버스킨이 같이 벗겨지는 생두도 있었다. 어찌 됐든 이 생두를 탁한 초록색이 되도록 말리면 된다고 한다. 수분 함량이 11%~12% 되로록 말려야 한다고 하는데 도무지 수분함량 까지는 가늠이 되지 않아 1주일을 체에 말려보았다.

일주일을 말려보니 생두의 색이 확연히 탁한 초록색에 가까워졌다. 좀더 바짝 말려여 하는것이 아닌가 싶었지만 어서 자급자족 커피를 맛보고 싶은 마음에 로스팅을 시작했다. 변변한 로스팅 도구도 없기에 마른 프라이팬에 중불로 땅콩 볶듯이 커피를 볶기 시작했다. 타지 않게 저어준다고 했지만 생두의 크기가 제각각이라 로스팅된 정도가 제각각이다. 내가 알던 커피콩의 색이 될 때쯤엔 실버스킨이라고 불리는 얇은 막이 완전히 수분을 잃고 흩날리기 시작한다. 다 볶아진 커피를 선풍기 앞에서 체에 넣고 흔들면 실버스킨도 벗겨지고 커피도 식힐 수 있다. 그렇게 '생산한' 커피는 고작 맥주컵 반이 채 되지 않는다. 그간의 노고와 노동의 대가로는 참으로 초라한 양이지만 재미난 소꿉놀이의 보상으로는 충분하다고 나 자신을 위로해본다.

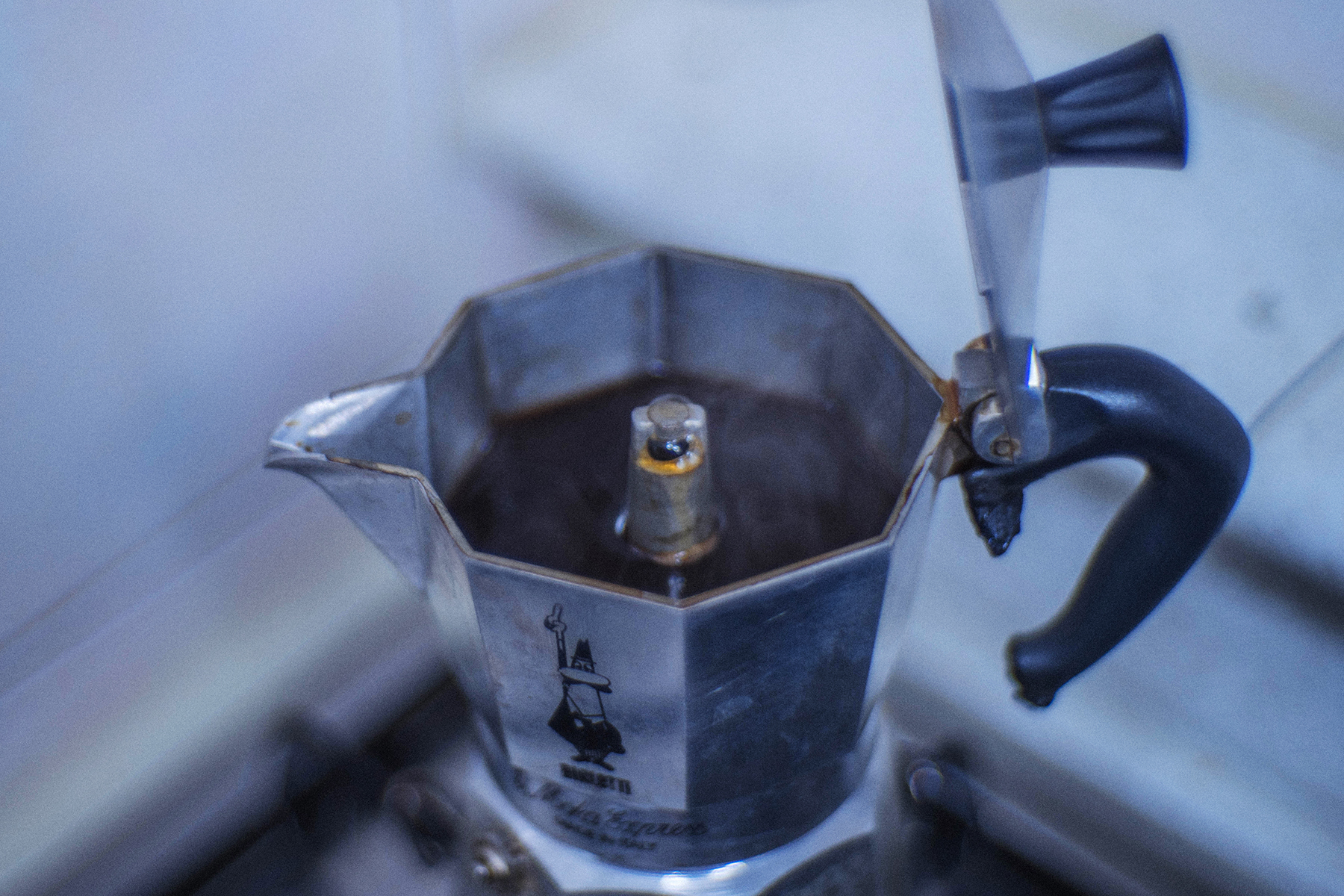

로스팅을 마친 커피에서는 그럴듯한 냄새가 나지 않았다. 하지만 핸드밀에 도로록 원두를 갈기 시작하니 그동안 맡아봤던 커피 향이 나기 시작했다. 사실 이때까지만 해도 도무지 마실 수 없는 품질의 커피가 될 거라고 걱정을 하던 터라 익숙한 향기가 너무나도 반가웠다. 그렇게 곱게 갈아낸 커피 그라운드를 모카포트 바스켓에 채워 커피를 추출했다. 커피나무를 키우기 시작한 지 2년 반 만에 에스프레소 두 샷을 뽑아내는 순간이었다. 커피 맛은 마시지 못할 정도는 아니였지만 지금껏 마셔본 커피보다는 기름도 꽤나 뜨고 탄맛이 강했다. 로스팅에 대한 지식이 전무했기 때문에 어쩔 수 없는 결과였다. 좋아하는 짝꿍과 사이좋게 한잔씩 시원한 커피를 나눠먹고 나니 많은 감정이 뇌리를 스쳐간다. 식품 자급자족의 어려움과 대량생산과 유통이 가져다준 혁명의 강을 헤엄치는 나 자신을 생각하기도 하고 노년에 글래스 하우스를 짓는다면 더 큰 커피나무를 키우리라 하는 대책없는 망상도 해본다. 올해도 커피 꽃이 피워줄지 모르겠으나 다음 자급자족 커피 두 잔을 위해 홈로스팅을 조금 공부해 보는 것이 좋지 않을까 하는 짧은 생각으로 이번 글을 마무리해본다.

'손안의 도구' 카테고리의 다른 글

| Carl Zeiss Jena Biogon 3.5cm f2.8 Contax Mount (4) | 2020.02.04 |

|---|---|

| Fujifilm XF23mm f2.0 WR FX Mount (0) | 2019.09.28 |

| Tokyo Optical Co. Simlar 5cm f1.5 L39 Mount (0) | 2019.04.02 |

| Jupiter-12 (ЮПИТЕР-12) 35mm f2.8 L39 Mount (0) | 2019.02.25 |

| Fujifilm XF18mm f2.0 FX Mount (0) | 2019.02.03 |